Oleh: Moeini Syakir

Gelombang demonstrasi sejak akhir Agustus 2025 menjadi tanda vitalitas partisipasi warga. Namun, vitalitas itu kehilangan daya pencerah ketika terseret arus anarkisme: penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga upaya meneror. Di titik ini, aspirasi yang semula hendak memperbaiki justru berisiko menambah luka sosial. Karena itu, seruan damai dari ormas keagamaan dan komunitas kepemudaan perlu dibaca sebagai bimbingan etis, agar energi protes kembali menemukan bentuk yang bermartabat—sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah: menjaga jiwa, harta, akal sehat, dan kehormatan.

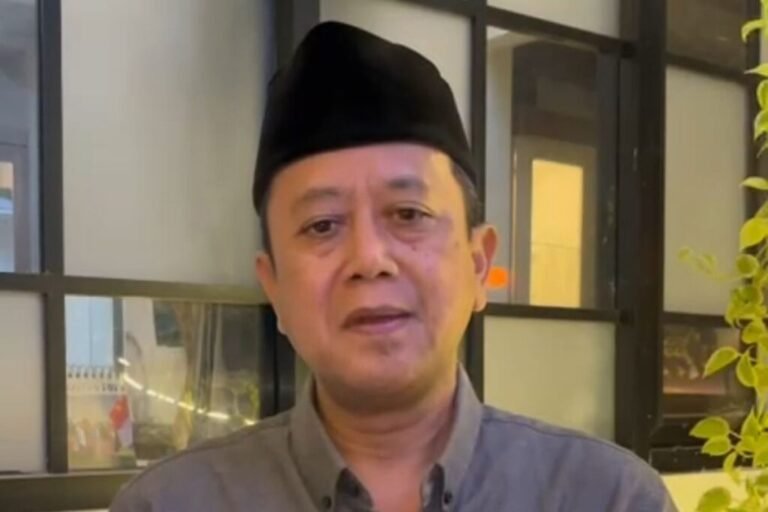

Majelis Ulama Indonesia—melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Niam—menempatkan pagar moral yang tegas. Ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi perilaku merusak. Ia menekankan agar masyarakat menahan diri dari vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti yang bukan haknya. Ia juga menegaskan bahwa barang yang sudah terlanjur dikuasai secara tidak sah sebaiknya segera dikembalikan kepada pemilik atau diserahkan ke pihak berwajib. Di balik imbauan ini ada pesan fiqih publik yang jelas: kemarahan sosial tidak pernah boleh mengalahkan keadilan, dan maslahah umum mustahil lahir dari fasad (kerusakan) yang disengaja.

Nada yang sama mengalun dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pimpinan PBNU—seusai berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang—menekankan agar aspirasi disalurkan secara santun. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, mengingatkan bahaya aksi yang berujung korban jiwa dan kerugian negara, sembari mengajak warga NU menjadi peneduh di tengah masyarakat. Ini selaras dengan adab al-ikhtilāf: perbedaan pendapat adalah sunnatullah, tetapi cara memperbedakan menentukan berkahnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menggarisbawahi perlunya dialog dan musyawarah untuk mencari solusi atas problem kebangsaan, serta mengingatkan publik agar tidak terprovokasi isu-isu destruktif yang beredar di media sosial tanpa pertanggungjawaban kebenaran. Keduanya, NU dan Muhammadiyah, sesungguhnya sedang memulihkan ruang deliberatif—ruang di mana argumen didengar karena etika dijaga.

Di tingkat lokal, gema seruan serupa muncul dari lini kepemudaan. Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung Selatan, Ahmad Hadi Hafidi, mendorong mahasiswa dan aparat untuk menahan diri dan melihat persoalan secara jernih, seraya mengingatkan bahwa daya emosional jangan dipertaruhkan hingga menutup jalan kemajuan bangsa ke depan.

Pesan ini penting: emosi publik adalah bahan bakar yang harus ditata, bukan disiram. Bila tidak, ia menjelma api yang melalap kebijaksanaan. Dari Kuningan, pengurus GP Ansor menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, namun tidak boleh ternodai kekerasan. Ketua PC GP Ansor Kuningan, Cak Imin, menilai aspirasi mahasiswa adalah bagian penting demokrasi, tetapi harus dijaga dari tindakan merusak dan memecah belah; yang dibutuhkan adalah dialog, bukan benturan. Sekretaris PC GP Ansor Kuningan, M. Apip Firmansyah, bahkan menawarkan jembatan komunikasi, seraya mengingatkan bahwa mahasiswa adalah aset bangsa, polisi pengayom masyarakat, dan pemerintah pelayan rakyat, sehingga semua pihak sebaiknya duduk bersama alih-alih saling berhadapan. Pola pikir “jembatan” ini adalah praktik ihsan dalam politik: mendahulukan tautan, bukan sekat.

Bila kita menafsirkan semua imbauan itu dalam kacamata filsafat Islam, tampak tiga prinsip kebijaksanaan publik. Pertama, ḥifẓ al-nafs (penjagaan jiwa). Apa pun tujuan demonstrasi, keselamatan manusia adalah batas etis yang tidak boleh dilampaui. Kedua, ḥifẓ al-māl (penjagaan harta). Merusak fasilitas publik dan menjarah melukai keadilan distributif; ia memindahkan beban biaya dari pelaku kepada masyarakat luas. Ketiga, ḥifẓ al-‘aql (penjagaan akal). Kepanikan dan hoaks menumpulkan nalar; karenanya, anjuran untuk memverifikasi informasi, menolak provokasi, dan memilih musyawarah adalah bentuk penjagaan akal kolektif. Ketiga prinsip ini menyatu menjadi adab ruang publik: aspirasi yang sah harus berkelindan dengan cara yang sahih.

Bagi penyelenggara negara, seruan damai ini juga menghadirkan kewajiban timbal-balik: memastikan kanal aspirasi berfungsi, aparat mengedepankan pendekatan humanis, dan setiap ekses kekerasan ditangani secara transparan. Demokrasi yang sehat berdiri di atas kepercayaan; dan kepercayaan lahir dari akuntabilitas. Namun, bagi warga, kewajiban moralnya sama nyatanya: melindungi fasilitas yang dipakai bersama, menghormati hak warga lain untuk bekerja, sekolah, dan berobat, serta menahan diri dari tindakan yang memperlebar jurang curiga. Ketika kedua sisi memenuhi bagiannya, konflik tidak lenyap, tetapi terkendali dalam pagar hukum dan akhlak.

Ada yang berpendapat bahwa tanpa kebisingan dan “guncangan”, perubahan tidak terjadi. Pengalaman kita justru menunjukkan sebaliknya: perubahan yang bertahan lama biasanya lahir dari kombinasi tekanan moral yang tertib dan saluran institusional yang terbuka. Seruan MUI untuk mengembalikan barang rampasan, ajakan PBNU agar warga menjadi peneduh, dorongan Muhammadiyah untuk mengutamakan dialog, serta inisiatif Ansor dan Pemuda Muhammadiyah menjadi jembatan—semuanya adalah upaya mengembalikan protes ke jalur bermakna. Ini bukan ajakan bungkam, melainkan undangan untuk berbicara lebih jernih dan efektif.

Kita telah belajar dari banyak episode sejarah bahwa anarkisme membiakkan antipati publik, menyulitkan negosiasi, dan memberi alasan bagi aktor ekstrem untuk mengklaim panggung. Sebaliknya, disiplin moral memperbesar simpati, menjaga legitimasi, dan membuka pintu perundingan. Di sinilah jalan damai bukan kompromi kosong, melainkan strategi rasional untuk memaksimalkan maslahat dan meminimalkan mudarat. Jalan damai bukan jalan sunyi; ia adalah jalan berirama—penuh suara, tetapi terukur; penuh daya, tetapi terarah.

Di penghujungnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar menang-kalah dalam sebuah momen politik, melainkan kualitas kebersamaan kita sebagai bangsa. Aspirasi mesti tetap menyala, tetapi nyala itu perlu lentera: adab, akal, dan kasih sayang. Seruan dari MUI, NU, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan GP Ansor—yang semuanya mengajak menahan diri, menjaga solidaritas, dan memilih dialog—adalah undangan untuk menyalakan lentera itu. Bila kita menempuhnya, bukan hanya aspirasi yang tersampaikan; martabat publik pun terjaga. Dan dari martabat itulah perubahan lahir dengan cara yang tidak menambah luka, melainkan menambah harapan.

*) aktivis keagamaan

[edRW]